|

|

|

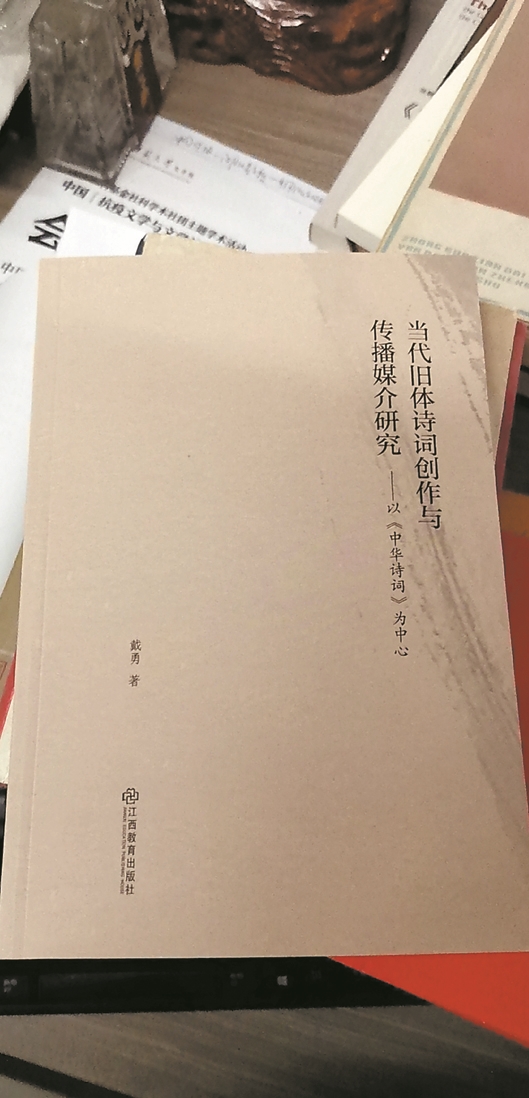

□李遇春 戴勇八年前进我门下读博士时,想做当代戏剧研究,我表示支持。虽然我本人不做戏剧研究,但我一直坚持文体的开放主义而不是分裂主义或隔离主义。我认为当代文学的每一种文体都值得关注,因为每一种文体都有自己的命运轨迹,我们不能只关心那些所谓的重文体、大文体,比如小说和新诗,而对其他文体予以放逐或轻慢。相对于小说和新诗,当代戏剧遭到了普遍忽视。但当代戏剧研究确实不易,又是话剧又是戏曲,文体相交错,驾驭难度非同一般。所以不到一年后他改弦易辙,改做现当代旧体诗词研究。 我做现当代旧体诗词研究是在博士毕业后不久。基本上是一个人摸索,往往四顾茫然。最初确实想鼓动几个研究生做自己的同道,但考虑到这个方向对于年轻的“80后”而言多少有些冒险,而我又不愿意破坏他们追新逐异的好梦,所以就打消了这种团队学术的念头。直到戴勇的出现,他和同届同门师兄魏耀武一起成了我的博士开门弟子,这就让我组建旧体诗词研究团队的夙愿得以实现。凭着自己的勤奋和才情,他三年如期通过了博士论文答辩。 戴勇的这篇博士论文具有一定的前瞻性,因为它属于交叉学科范畴,与国家当前提倡的“新文科”建设息息相关。所谓新文科,与多年来形成的条块分割型的学科体制相对应,打破这种旧式隔离,重建新式的交叉融合型学科体制。这种重建其实也是一种对传统学科体制的回归,但不是简单地回到古典的“文史哲不分家”的学科旧体制,而是一种符合现代的“否定的辩证法”的螺旋式上升过程。 以传统的人文学科为例,即利用现代的大数据技术,从生产、传播与接受机制去考察人文学科话语形态的方方面面。具体到文学研究领域,首先要打破“五四”以来所形成的“纯文学”文体话语秩序,不再简单地用“新文学”(新诗、小说、散文、话剧四种文体)来局限既有的文学历史范围,而是将“旧体文学”(旧体诗词、章回小说、文言笔记、传统戏曲等)也纳入研究范畴,这样就可以修复中国文学研究中的古今断裂地带。 然而,要想改变固有的“新文学”话语体系并不容易,我们在为旧体诗词辩护时往往会陷入文体合法性论争中不能自拔。我以为与其做合法性论争,不如先做好合理性论证,而所谓合理性论证的有力手段之一,就是选择做现当代旧体诗词的传播与接受研究。我们需要借助文学社会学、传播学、媒介学,甚至是大数据的方法,通过一系列的实证性研究,让旧体诗词从被遮蔽的历史深处得以敞开。这种研究不务空言,不虚美也不隐恶,既能有力地证明旧体诗词在文学史长河中的艺术生命力,也能直面旧体诗词在历史发展中所面临的种种问题。 新世纪以来,随着学界关于新旧二元对立文体观念的松动,逐步开始出现旧体文学(诗词)报刊研究的重要成果。就我目力所及,看到的就有关于《东方杂志》《学衡》《词学季刊》《民族诗坛》等民国旧体文化(文学)杂志的研究专著。其实民国时期的旧体文学(诗词)杂志数量庞大,有影响的还有很多种,比如《青鹤》《同声月刊》《诗经》《岭雅》,等等。可惜大都无人问津,遭到弃置。这对于中国古代文体传统的现代转换研究而言,委实是一种巨大的学术资源浪费。 戴勇的博士论文初步达成了研究目标,即采取截断众流的做法,径直考察《中华诗词》杂志,通过这个影响了整个改革开放以来“新时期旧体诗词”命运的杂志来透视中国当代旧体诗词的生产、传播与接受机制,进而为中华诗词传统的复兴建言献策。希望他能将这一研究继续坚持做下去,这是一个巨大而富于挑战性的学术工程,值得倾注心力。