|

|

孙犁1958年摄于北戴河 |

|

|

孙犁在书房 |

|

|

1994年9月2日“花地”版面刊发孙犁《“病句”的纠缠》一文(资料图) |

|

|

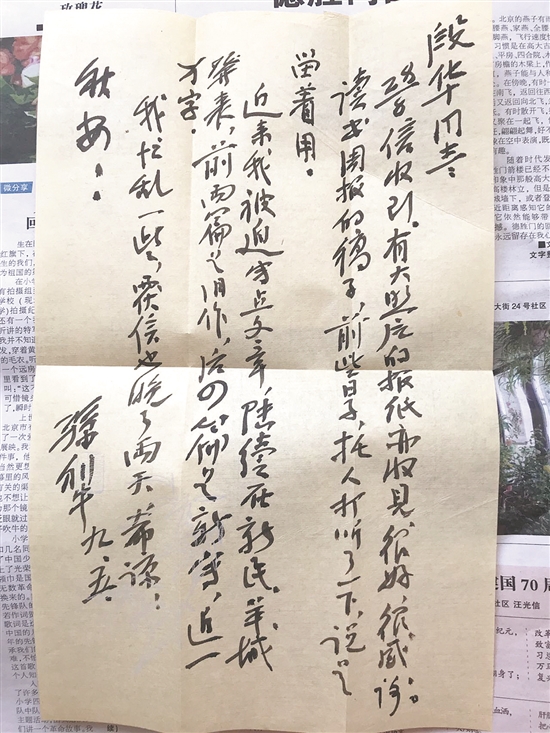

孙犁致段华信 |

□ 侯军 与羊晚结缘于“例行末节” “近年,我的工作,投稿多于编辑。在所接触的编辑中,广州一家报纸的副刊,给我的印象最深刻。稿件寄去,发表后,立即寄我一份报纸,并附一信。每稿如此,校对尤其负责。我是愿意给这样的编辑寄稿的。按说,这些本来都是编辑工作的例行末节,但在今天遇到这种待遇,就如同见到了汉官威仪,叫人感激涕零了。”(《孙犁文集·续编三》第290页) 这是孙犁晚年谈及编辑工作时,写下的一段极富感情色彩的文字。文中所说的那家广州报纸副刊,即是《羊城晚报》的《花地》。 应该说,身为报纸副刊“元老级”编辑的孙犁,选择哪家报纸副刊作为自己的投稿对象,一向是极为严格,甚至有些苛刻的。除了要看这家报纸的品牌和品位之外,更重要的是看编辑的水平和素质。从孙犁的上述文字中,所举看似“例行末节”的小事,寄样报、精校对,皆非难事,但长期坚持不懈以致形成传统,则殊为不易。 孙犁是很看重细节的。当社会风气的大环境已然改变,一些编辑的职业操守也越来越趋近于实用化、市场化、流行化时(这也无可厚非),偏偏在商风炽热的岭南,却还屹立着这样一家副刊,依旧保持着老报社老传统的那套“老做派”,这使孙犁感到一种被尊重、被亲近的暖意,以至于用上了“感激涕零”这样不无夸张的字眼来加以赞许,可见其在老人心里的分量之重。 名家的“夫子自道” 回顾自己的投稿生涯,孙犁写过一篇《改稿举例》,对各报编辑删改自己的文稿,为其首肯服膺者,加以表彰。其中第三例就举出在《花地》发表的《还乡》。他写道:“此篇系小说,投寄《羊城晚报·花地》。文中叙述某县招待所,那位不怎么样的主任,可能是一位局长的夫人。原文局长的职称具体,编辑给改为‘什么局长’。这一改动,使具体一变而为笼统,别人看了,也就不会往自己身上拉,感到不快了。其他为我改正写错的字、用错的标点,就不一一记述了。” 写罢这一例证,孙犁就此话题引申议论,发表了一段后来经常被研究者引用的“夫子自道”。他写道: “我青年时,初登文域,编辑与写作,即同时进行。深知创作之苦,也深知编辑职责之难负。不记得有别人对自己稿件稍加改动,即盛气凌人的狂妄举动。倒是曾经因为对自己作品的过度贬抑菲薄,引起过伙伴们的不满。现在年老力衰,对于文章,更是未敢自信。以为文章一事,不胫而走,印出以后,追悔甚难。自己多加修改,固是防过之一途;编辑把关,也是难得的匡助。文兴之来,物我俱忘,信笔抒怀,岂能免过?有时主观不符实际,有时愤懑限于私情,都会招致失误,自陷悔尤。有识之编者,与作者能文心相印,扬其长而避其短,出于爱护之诚,加以斧正,这是应该感谢的。当然,修改不同于妄改,那些出于私心,自以为是,肆意刁难,故意砍削他人文字的人,我还是有反感的。外界传言,我的文章,不能改动一字,不知起自何因。见此短文,或可稍有澄清。” 这段论述,言虽简要,用意殊深,在我看来,确实写出了孙犁先生对在编辑与作者之间,建立平等健康、互动互学、互证互助之关系的深刻感受,值得所有从事编辑工作的后来者认真体会和咀嚼。 小说散文随笔频见于“花地” 翻检孙犁晚年写给诸多友人的信札,可以清晰地看到,他晚年确实把相当数量的稿件,交给了《羊城晚报》—— 譬如,在写给人民日报文艺部主任姜德明的信中,多次提到他给“羊城”寄稿: “羊城”小说,以四月十一日寄出,本月二十五日方至,所以还没有刊出。 外出则写些散文,家居则写些读书札记之类,这一办法我很赞成。但我不外出,所以就要多写些读书随笔。然近日所作甚少,“羊城”陆续发几篇,便中希注意及之。 本月共作《芸斋小说》三篇,或可在《羊城晚报》陆续发表。 我一切如常,有时写点小文,近寄“羊城”四节,“新晚”两篇,未审能用否?(以上四处引文见《孙犁书札·致姜德明》) 再如,在写给青年作家杨栋以及邢海潮、徐光耀、邓基平等人的信件中,都有投稿“羊城”的文字踪影。简单排梳这些投稿的日期,就可看出,孙犁交给“羊城”的稿件,频次甚高,一段时间里,甚至超过他所供职的天津诸报。 文事延伸今有余音 更值得关注的是,孙犁还曾把自己非常看重的稿子,交给他所信任的《羊城晚报·花地》刊发,进而引起全国文学界的高度关注。 其中最典型的,就是上世纪90年代初,围绕“病句事件”孙犁发声反击的一系列文稿。《羊城晚报·花地》编辑万振环是当时经手编发这些文稿的主要当事人,他在回忆中“揭秘”了这一事件的原委—— 1992年西安《美文》杂志创刊,发表了孙犁写给该刊主编贾平凹的一封信。信中孙犁指出:“我仍以为,所谓美,在于朴素自然。以文章而论,则当重视真情实感,修辞语法。有些‘美文’实际是刻意修饰造作,成为时装模特儿。另有名家,不注意行文规范,以新潮自居,文字已大不通,遑谈美文!”接着随手举出一个“病句”。孙犁的用意,无非是用来说明作家写文章要注意修辞。不料竟得罪了某“名家”,此公多次在天津报刊上发表文章,含沙射影,指桑骂槐,攻击孙犁。孙犁被纠缠了三年之久。他感叹当前文坛只讲好话,听不得批评的不良风气,于是,在《花地》连续发表了《“病句”的纠缠》《我和青年作家》《反嘲笑》等文章,摆事实讲道理,进行了有力的回击,宣扬了正气,表现了他铮铮铁骨的精神。1994年10月7日,孙犁给我写信说:“蒙您及时为我发表了几篇文稿,甚为感谢。我非好斗之人,实在忍无可忍,才略微反击一下。” 上面这段文字,引自万振环在孙犁逝世之际所写的回忆文章《一棵参天大树》。当时距离这件“公案”的发生,已近十年。一个“病句”,引发一场论战,尽管时过境迁,却很难一下子尘埃落定。譬如,2003年,《美文》杂志为纪念创刊十周年,重发了孙犁当年致贾平凹的信;2007年1月5日的《广州日报》副刊也重新刊发了这封引发论战的信札…… 这些延伸的文事,均发生在孙犁先生辞世之后。我相信,由此引发的余波微澜,还会继续荡漾于文海涟漪之中。 而《羊城晚报·花地》副刊,也因此而为全国报纸副刊界所瞩目。