|

|

|

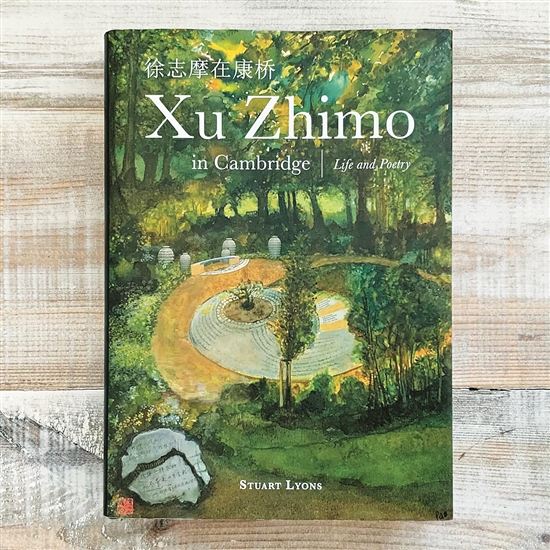

□杨克 百年前,远赴英伦的徐志摩在大作家狄更生的推荐下,作为随意选科旁听课的特别生,来到剑桥大学国王学院学习。在他第三次欧游的归国途中,写下了那首在中国妇孺皆知的诗——《再别康桥》。今天,这首诗仍然被每一代人熟读、吟诵,成为汉语诗歌中最广泛“口口相传”的诗歌作品之一。 2016年,我有幸去剑桥大学国王学院参加徐志摩诗歌艺术节,这场诗歌盛会,汇聚了十多个国家与地区的诗人。中国诗人有北岛、杨炼、欧阳江河等。令我印象深刻的一件事情,是徐善曾先生也从美国远道而来,他是徐志摩的孙子。那天,他用英文读了祖父的诗《偶然》,北岛用中文读了《再别康桥》。晚餐碰巧我和他一桌,他问我:“我祖父在中国如何?”我回答:“他是中国最有知名度的诗人。”我还请徐善曾先生在他用家族史料出版的英文传记《志在摩登》上签名留念。 在剑桥,徐志摩有着广泛影响。剑桥大学800多年的历史中,涌现出牛顿、达尔文等科学巨匠,造就了罗素、维特根斯坦、培根、凯恩斯等文史哲大师,培养了弥尔顿、拜伦、华兹华斯等卓越的诗人,还有117位诺贝尔奖获得者。可只在国王学院游学了一年的徐志摩,在普通游客和读者的口碑中,似乎更风头无两,可谓“一诗盖康河”。2008年北京奥运会开幕前一个月,国王学院在剑河之滨的草地上为徐志摩立了一块白色大理石的诗碑,碑上镌刻着毛笔写就的《再别康桥》的第一行和最后一行诗,碑石从北京漂洋过海运送而来,由一位匿名人士捐献。 十年后,2018年8月10日,“徐志摩花园”在国王学院建成并向公众开放。 2019年我第三次到剑桥,受邀在花园读了第二次参加徐志摩诗歌艺术节有感而作的《又见康桥》,英国学术院院士、剑桥大学国王学院终身院士艾伦·麦克法兰教授为我诵读英译。花园的精美典雅历历在目,设计灵感来源于徐志摩的孙子徐善曾和著名园艺家史蒂芬·科格希尔,为了体现东方元素,建筑融入了道教和佛教理念,周围除了英国树木,还种上了徐志摩家乡浙江海宁特有的植被。莫言等书写的再别康桥诗句,用铸铁造字,镶嵌在地上。迄今只有徐志摩一个诗人在剑桥大学校园里有以其姓名命名的一座花园和一块诗碑的荣誉。声名遐迩的国王学院合唱团用中文演唱了《再别康桥》,开园时,英国女皇还写了贺信。可以说,这也是汉语新诗的荣耀。 “在康河的柔波里,我甘心做一条水草!”曾做过剑桥大学国王学院古典文学专业学者,如今是学院院士的斯图尔特·莱昂斯先生,倾尽心血写一本《徐志摩在剑桥》在情理之中。尽管年代不同,他们却有着相似的求学经历,且赓续了华兹华斯为代表的浪漫主义诗歌传承。斯图尔特的译著《贺拉斯颂歌集》获《金融时报》推荐为1996年度好书,他还创作了《贺拉斯诗集中的音乐》,对诗歌语言的音乐性独有心得,他翻译的徐志摩《康桥西野暮色》获2020斯蒂芬·斯宾德翻译奖一等奖。 在这本传记里,斯图尔特以国王学院院士的便利,查阅了档案室里学院委员会大量的会议记录、账本、信件,厘清了国王学院为什么会收录徐志摩,具体时间、地点,以怎样的方式入学,后来如何住进博德利庭院,他还翻阅了《剑桥大学报道》,一位珍本专家则向他提供了徐志摩在校期间历次文学活动安排日程表,了解了他交往的作家艺术家有哪些人,他创作的第一首诗,他所作演讲的题目,徐志摩为避人耳目和林徽因通信收放信件的杂货铺地点……事无巨细,连徐志摩获得搬进正式生住的校内庭院顶层时,学院账本上用铅笔记录的9先令3便士的“搬家费”亦都有呈现。徐志摩吃饭很省,花在伙食上的钱只有6英镑。 除了那些数字记录,我们还第一次知道,因为哲学家罗素离婚再婚,他找罗素当面请教后,向张幼仪提出离婚。翔实而具体的材料梳理,使这本传记独具价值。徐善曾赠送的徐志摩两首诗的手稿,也为书增色不少。第一版出书后,英国媒体《泰晤士报》文学副刊发了书评。 新版《徐志摩在剑桥》用中英文出版,由剑桥大学国王学院官方推出,显示了学院对于中英文化交流的支持。请我作序于我是一个巨大的荣誉,疫情期间线上网络诗会,徐志摩的曾孙女徐文慈用英语诵读过我的《逆光中的那一棵木棉》,还获过剑桥“徐志摩银柳叶诗歌奖”。我在《又见康桥》里有这样一句诗:“今夜我代你回到英伦/正如当年你代我离开”,似乎诗人穿越时空有了隔代交集。