|

|

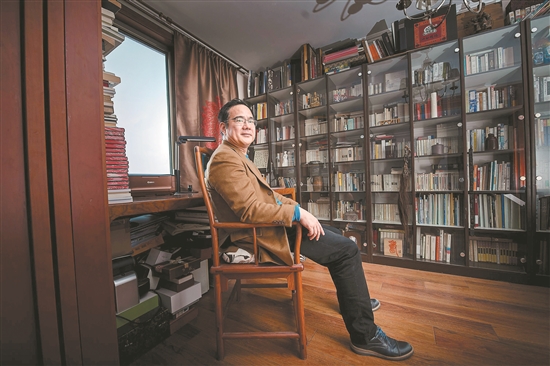

北大燕京学堂院长董强和他的书房 |

□杨婉婷 “书与艺术是最搭的” 书房里,靠墙的实木书柜格间中,书籍被整齐地归类:一半法文书,一半中文书。顶上,一半是大部头,另一半则堆放着有些年岁的录影带,褪色的包装,给整面书柜平添了几分岁月的厚重感。 书柜前的空间是董强的活动范围,一半现代,一半古典。北面是办公桌、电脑、打印机和一堆书籍,简约清爽,这里是他进行法语翻译和教学准备的工作区;南面则是书法台,毛笔、砚台、宣纸、印章……散而不乱地铺放在台面上,董老师擅长书法,工作之余总是要写上两笔。 董强喜欢在书柜前放置一些小物件。每前往一个国家,遇到特别能够体现当地文明的东西,董强都会买下一件。久而久之,世界各地的元素浓缩于此,勾勒出一个中国文人行走、体验、感悟的世界模样。物件的类型丰富,琳琅满目。有中国古代的女子配饰、道教的拂尘,也有意大利小雕像,还有与诺贝尔文学奖获得者合作的作品封面。 书房里挂着或摆放着董强喜欢的艺术作品。“都是在法国待过的艺术家,我给他们写序。”王衍成、江大海、瞿倩梅、范一夫、王刚、陈江洪……“书与艺术是最搭的”。 “书房其实体现的是一个人的世界,精神的世界,想象的世界。”董老师解释道,“这里的只是一小部分,我总共的藏书没计算过,但真的不少。” 最让董强感到震撼的书房,是他在法国求学时的导师米兰· 昆德拉的书房。“他有一片巨大的书柜。我很好奇,结果发现里面全是他自己写的书!被译成了全世界的各种语言!” 海明威曾说:“假如年轻时你有幸在巴黎生活过,那么你此后一生中不论到哪里,她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴。”曾在巴黎生活过的董强,如同这座城市一般,天性热爱新奇、自由,不喜拘束。由于藏书颇多,他特别希望能有一个可以流动的书房,不仅书房本身可以像蜗牛的壳一样跟随着人一起移动, 里面的书目也可以及时更新。 随处随时都能专注阅读 从邻居家到北大图书馆,从朋友家到法国书店,书中之思想成就了董强,而他也挑出珍贵之物赠予学院图书馆。借书以读之经历亦练就其专注力,为日后做学问夯实基础。 虽然自己的藏书不少,但董强却别有心得:“书非借不能读也。” 董强从小学起就爱读书。小时候家里没什么书,他就经常看姐姐的教材。藏书较多的邻居家,也成了董老师儿时的图书馆。 20世纪80年代,十六岁的董强进入北京大学,被分配到西语系修习法语,从此开始了与美丽的法语毕生之缘分。图书馆是他在校期间最常去的地方,其中法语藏书为他提供了学习的第一份养料。但书籍资源终归有限,青年董强十分羡慕法国朋友家中丰富的藏书,每每拜访,都有想要全部复印下来的冲动。 本科结束后,他以全国统考第一的成绩获得公费留学的机会, 赴法深造。此时的董强,对法语乃至法国文化均有着浓厚的兴趣。 初来乍到,他的法语被法国人戏称为“伏尔泰”式的法语。原来是因为在国内学习的书籍陈旧,很多用法还是18世纪的,早已被舍弃。为了快速充分融入当地生活,他观看法国的电视、电影,接受法国饮食,尝试用法国人的方式学习,感受着这个国家的文化。 在法国,董强大量的时间都在书店度过,经常读到店面打烊。因为不好意思只看不买,他就每次挑一本不太贵的买,逐渐积攒了不少书。后来回国,在法国留学时所购之书,董老师一本不落地全数带回,还挑了一些比较珍贵的,捐给学院的图书馆。 由于总是“借”书读,和很多爱书之人不一样,董强对书籍并没有强烈的拥有感,“书最重要的是里面的思想,并非实物本身”。此外,他还练就了随处随时都能读书的本事,无论嘈杂与否,拿起一本书就能快速沉浸其中,专注阅读。 “专注力是读书人的重要品质。”董强说,“不光是读书,做学问也是,要专注。”他也常勉励学生,看一篇文章就要完整地看完, 要保持内在的安静,不能因为任何事分心。