|

|

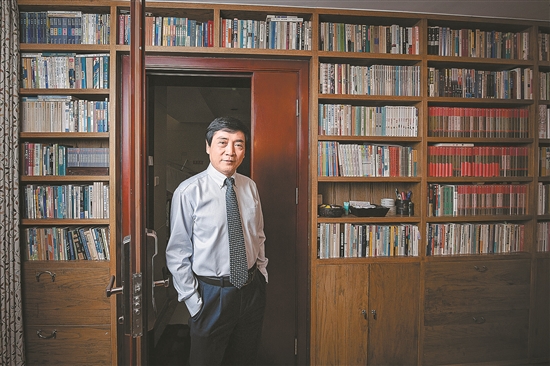

北大中文系教授曹文轩和他的书房 |

□陈雪霁 刘珂昕 读书要杂 曹文轩的书房是一片书山书海。一水儿的实木书柜像赭石色的海潮,浩浩荡荡地,从进门的玄关处发端,又层层叠叠地向屋内推进。曹文轩家中的会客厅也变作了书房,房间的两面墙改为制式统一的书柜,书柜之高,几乎与天花板相接。各式书籍满满当当地列于其上,阳光斜斜地照进来——当真是满室生辉。书房更深处通向阳台,那里也贴着窗脚,摆了一溜稍矮的书架…… “这只是我的藏书的一部分,”曹文轩教授解释说,“还有其他的书在四处放着。” 架上的书不仅有文学著作,自然、社会、人文历史等学科也应有尽有。“我是一个从事文学写作的作家,但是我看书的范围比较广。我一直认为‘读书要杂’。写东西、做学问,对知识范围的要求都很大——研究文学的不能只是研究文学,还必须懂哲学、懂心理学、懂历史学,甚至要懂文化学、人类学,”他坦言,“如果只看本专业的书就想把专业搞好,几乎是不可能的。” 谈及对读书、藏书的痴迷,曹文轩部分归因于儿时对阅读“匮乏”的体验。“那是图书非常匮乏的年代,好在我是一个小学校长的儿子——《草房子》中的桑乔,就是以我父亲为原型。那个小学校有一些书,我的父亲也有两柜子书,所以,我幸运地比村里其他孩子们多读了一点。”儿时培养起的对书籍的喜爱乃至渴求, 伴随曹文轩始终,“一段时间不读书,我就浑身不自在——这简直是生理上的。” “读书就像吃饭一样,因为当时没吃饱,我现在每吃一顿饭都非常认真,我从来没有食欲不好的时候。” 悠悠万事,阅读为大 能够进入北大中文系学习是曹文轩最感激的事情。在北大中文系这片无边森林中,他成长为一个真正的读书人、一位真正的作家。 “博尔赫斯用‘ 森林’这个意象形容过书之多,让我进入这片无边森林的便是北京大学中文系,是中文系让我知道了八个字: 悠悠万事,阅读为大。” 1974年,曹文轩被北京大学图书馆系录取。他理所当然地将图书馆系等同于图书,为自己将拥有一望无际的书山书海而兴奋至极! 与图书馆学的缘分,让曹文轩这个从乡下来的孩子,对世界上究竟有多少图书有了一种直观的感受。他回忆起参加从北大的老图书馆往新图书馆运书的情景,“特别像我当时在农村把粮食一车一车地拉到仓库里面去,一车又一车”。 然而,经过一段时间的学习,曹文轩认识到,如果不是做学问,从图书馆系毕业后,主要时间是用来管理图书,而不是用来读书的。 三个月后,追随嗜好阅读的本心,曹文轩转到中文系学习。“是中文系让我在真正意义上成了一个读书人。我今天所拥有的一切,都是因为这里的氛围——读书的氛围。” 他来到中文系的第一天,就能够感受到,“你必须读书,不顾一切地读书”。在这里,你不得不读书,不读书就没有你的位置,你就没有话语权。时间久了,读书就成了一种习惯一种需要, 甚至是生理需要。 一直以来,北大中文系都流传着一个说法——“中文系不培养作家”。曹文轩并不否认这种说法,但他同时说,“如果我不读北大中文系的话,不可能成为一个作家”。