|

|

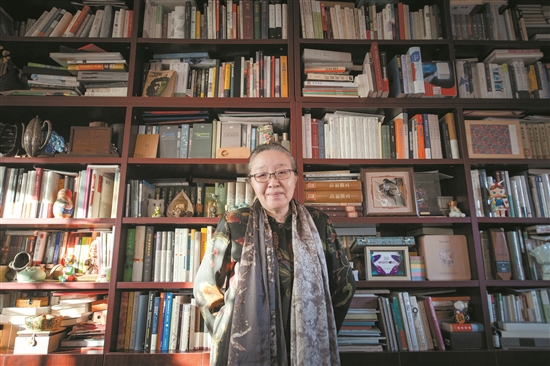

北大中文系教授戴锦华和她的书房 |

□詹延苇 “混沌”中的书房 “我觉得书房不是一种陈设,不是一种情调,我不会在书房里玩。它是一个专属于自己的,可以自由阅读、思考和工作的空间。” 推开门,映入眼帘的是从地板延伸到天花板的一整面书墙。书架上摆放着不同时代、不同领域的各种书籍,有几层还点缀着几个精致可爱的小摆件。戴锦华老师笑着介绍说:“我的书房其实是一个‘混沌’。” 因为经历过书籍匮乏的时代,戴锦华曾经逢书必买,每次遇到难得的书展书市,她都会如饥似渴地带书回家。后来开始有人寄赠一些书给她,渐渐地,她的书房变得充盈而“拥挤”起来。 “我所有的空间都被书侵占了。最‘惨’的是,我几乎无法从中找到想要查阅的书籍,着急用的时候只好再买一本。原来的那本早已‘书深不知处’了。”戴锦华笑道。 书架的设计其实只能摆放一层书,但戴锦华的书最终被她安置成两层,所有的缝隙都派上了用场。但仍然有一些实在放不下的书,只能装箱存放在别处。 “把它们装箱存在另一个地方,感觉像割舍了生命的一部分一样。” 刚开始教学生涯的时候,戴锦华的书房就是她的卧室。狭小的空间里,所有靠墙的地方都安置了被书填满的书架,床被可怜地挤在书架底下。当时她梦想着能拥有一间真正的书房,而不是和床共享一个空间。在这个梦想已经达成的今天,她的书房反而又回归了“混沌”,但这已经是一种心甘情愿了。 她认为,现在很多家里的书房可能装饰性大于实用性,但她的书房仍然是一个专属于自己的,可以自由阅读、思考和工作的空间:“我觉得书房不是一种陈设,不是一种情调。我不会在书房里玩。” 对阅读保持饥饿感 “正如三餐不可以一日不吃,漏一顿就饿得心慌;书也是不可以一日不读的,不读就浑身难受。” 对于少年时期的戴锦华来说,每一本书都是“天降大礼”,这使她将书籍视为珍宝,既想在有限的时间里将其吸收,又不希望阅读得太过迅速,来不及好好回味。直到今天,她读小说都舍不得读完最后一页,更不会让任何一次阅读半途而废。将大部分时间都用于阅读和学习,这使她慢慢积累了速读和组读的能力。 也许在旁人看来,快速、大量地阅读是一种天赋,但对戴锦华来说,比天赋更扎实的,是对书籍的饥饿感所赋予的能力。令她保持阅读习惯的从来不是“应该”和“不得不”,而是她内在的深层需求。 戴锦华在“电影与现实”课程直播中曾表示,自己把书当成食物,需要每天“食用”。正如三餐是不可以一日不吃的,漏一顿都会饿得心慌;书也是不可以一日不读的,否则就浑身难受。阅读已经成为她生命的基本组成部分。 戴锦华认为,真正有效的阅读,是先把一本书读厚,而后才是将它读薄。每本有价值的书都有它从属的思想脉络和历史框架,为了获知它究竟在表述什么,我们需要进行更多以它为核心的扩展学习,才能跟随它真正地进入一个世界,再通过它打开更大的空间。 “当终于可以自如地把握作者在书中的原创性表述时,你会发现这书其实很薄。所以为了读懂一本好书,我们更需要多读。”戴锦华如是说。 现在,她开始时不时地重温一些名著和旧著。重读经典,在她看来是进一步感知世界及自身变化的路径,其体验十分耐人寻味:某些当年深爱的典籍,重读时竟觉索然无味;某些自认为已烂熟于心的作品,再次翻开时竟迸发出焕然一新的感受。