|

|

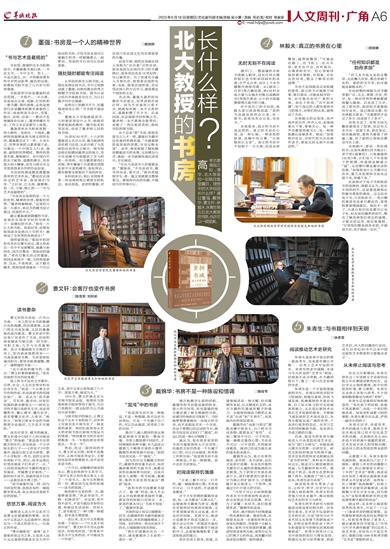

北大新结构经济学研究院院长林毅夫和他的书房 |

□郄婉琳 无时无刻不在阅读 推开门,一整面墙的木质书架映入眼帘,没有任何点缀的棕红色书柜如同园外的风景,庄严又古老,成百上千本书籍整齐地排列着。从《唐诗三百首》等古籍经典,到《农村全面小康与实施乡村振兴战略研究》等现代策论,小小的书架凝聚着博古通今的力量。 在介绍自己的书房时,林毅夫却只淡淡地说道:“我的书房就是我的办公室,有一排书;家里也有办公室,也有书。” 在他看来,真正的书房不是这样的。真正的书房在心里,是一种心境、一种求知的欲望,是胸中有丘壑。“大块假我以文章”, 真正的书房并不局限于一方天地,而是走到哪里,就带到哪里。“可能是在路上,在飞机上,在火车里;甚至在开会,在听报告, 在调查研究中。但心里始终保持着对事物、对现象、对社会的好奇,想去了解背后的道理。” 书也不见得就是买来收藏的那些,真正的书可能源于同事、源自朋友,可能是城市的一角,也可能在农村广袤的天地。如孔子所说,“吾不如老圃”,每个身边的人都有值得学习的地方,而他们的认知,就构成了书房。 在林毅夫的认知里,风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。每一种声音都值得被关心,每一种现象都应该被思考。他说:“如果把对社会、对时代的关注也视作读书,那是无时无刻不在阅读的。” “任何知识都是刻舟求剑” “有几本书是无论我去哪里,无论搬几次家,都会珍藏下来的。那样的书不多,但可能就是最根本的。” 年幼时期的林毅夫对书籍涉猎广泛,天文、地理、历史、哲学,每一种对世界的理解都被他输入脑海。后来读了大学,进了研究所,他读的书逐渐趋向专业化。虽已阅读无数,但在林毅夫看来,“书重要的不是买了多少,而是留下了多少”。 有些书丢了,有些书因为搬家被留在了原地,但总有几本书会一直留下来,留在身边、留在脑海里,那些书被看了两遍三遍,有了新的心得体会都会写在上面。 在他眼中,那是一些经典的书,比如朱熹的《四书集注》、老子的《道德经》、六祖惠能的《坛经》等,它们是几千年来留下的智慧,传道授业解惑之“道”,无论哪行哪业都在读的经典。“如果将来什么书都可以舍弃,那几本发黄的书我也会留下来,珍藏下来。” 在谈到对于电子书和纸质书的选择时,林毅夫认为,处在不同的时代,总是要选择相应的最有帮助的载体。过去没有电子书,只有纸质书,一些古籍经典甚至连索引都没有,查资料要靠博闻强识。现在不一样了,大部分知识信息都可以电子化,但在知识爆炸的时代,唯有了解各种知识背后的道理,才能灵活运用,他反复提到,“任何知识都是刻舟求剑,不能说不对,也不能说一定对。”