|

|

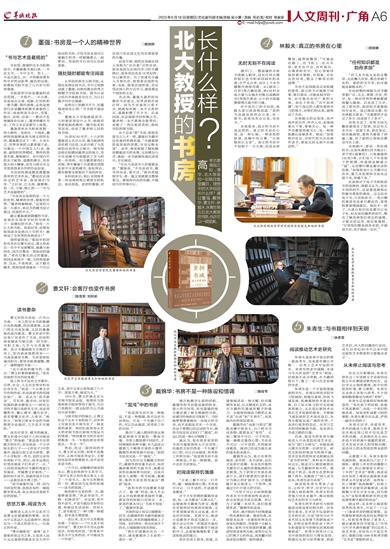

北大历史学系教授朱青生和他的书房 |

□余柔萱 阅读推动艺术史研究 朱青生是改革开放后的第一批高考生,也是那年镇江市唯一一位考上艺术专业的学生。朱青生的求学道路,本该与今天所说的“艺考生”相似,但他却不走寻常路,在书籍的指引下,做了一名与历史结缘的学者。 朱青生是一个不爱按部就班的学生。在南京师范学院学习绘画时,他便注意到,科技飞速发展,机械摄制技术逐步成熟,自己每天练习的写实绘画再现能力,无法适应新技术出现后艺术发展的需求。不想被飞速发展的艺术甩在身后,朱青生想看见更广阔的世界,于是进行更多的尝试。在学习艺术的同时畅游书海, 是朱青生学者之路的开端。 后来,爱读书的朱青生顺利进入中央美院攻读艺术史,成为“邵门大师兄”,也就是邵大箴先生的第一位研究生。研究生阶段的他读书热情不减,美术史系的资料室也照顾这块“读书的材料”,资料室开放时间过后,他还可以继续被锁在里面,与书籍相伴到天明。借着这个机会,朱青生在资料室睡了两年,也做到了“别人读书论本,朱青生读书论架”。 阅读给朱青生带来了成长,让科学、哲学、历史学与文学涌入他的视界,朱青生的思考能力也步步提升,推动他转向艺术史的学习与研究。 朱青生的学术研究与他的阅读成果是密切相关的。在朱青生看来,艺术史不仅是研究艺术的历史,它还“研究古往今来不同文化背景下的群体或个体,在特定条件和状态下所产生和遗留至今的物化结果和图像痕迹”。朱青生利用自己从书中获得的知识与理论觉悟,构建出认知与思考框架,借助艺术史,对人的问题进行追问,成为20世纪80年代以来中国实验性艺术探索的主要推动者之一。 从未停止阅读与思考 在北大任职期间,朱青生曾有过三年进修文字音韵训诂和五年在德国进修的经历。这位学无止境的教授,如今仍然坚持听课、修习课程。朱青生从未停止求知与思考,不少同事和晚辈都成为他的“老师”。 朱青生总是能很好地转换身份,“坐在底下的时候,我就不再是教师”,而是一个知识的渴求者。每每旁听或修习别的课程,朱青生都专注认真,俨然一副学生的样子。 朱青生好学,也爱思考。多年的阅读与思考,使得艺术史在他这里已经不仅仅是艺术的话题。正如他在北大800多场不同讲演中透露的那样,艺术史是关涉人的终极问题,是追问人的本性和世界本质的问题。 从教数十年,朱青生始终充满热情。他还给自己定了个规矩: 课程上所有的话题都只讲一次,所以即便是主讲近二十年的“艺术史”课程,他还是会在每次上课前认真准备全新的讲义并反复试讲。虽然每一次上课都“战战兢兢”,但他上课并不会使用讲稿照读,而是脱稿与学生分享交流,因为他认为“呈现思维和研究的过程是课堂教学最好的状态”。 就这样,从未停止阅读和思考的朱青生,开设了一门又一门备受欢迎的精彩课程。这些课程将他的真知灼见带给学生,也将思考带给了更多人。最近被商务印书馆选入“中华当代学术著作辑要”的《没有人是艺术家,也没有人不是艺术家》,便源自他1996年秋季学期“艺术史”课程的讲义。