|

|

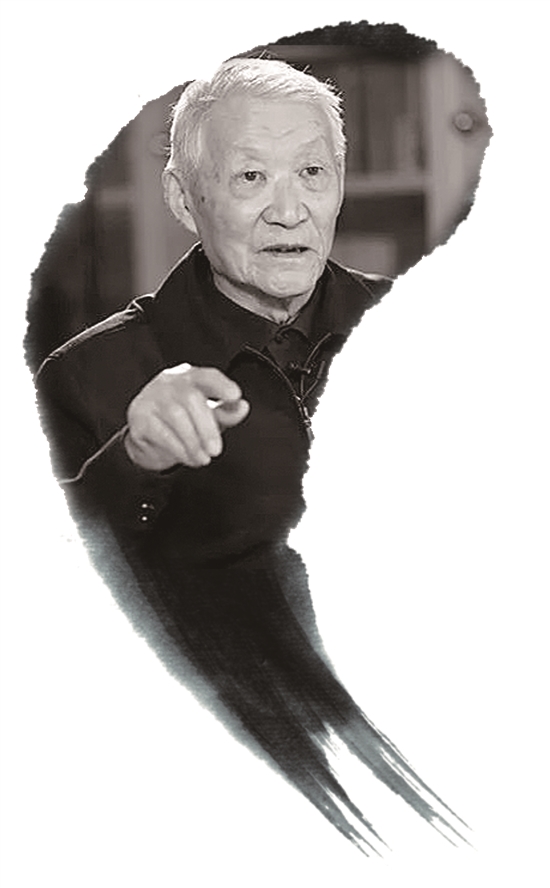

孙 机 1929年9月28日-2023年6月15日 出生于山东青岛,毕业于北京大学历史系考古专业,文物专家、考古学家,中国国家博物馆终身研究员。 |

|

|

|

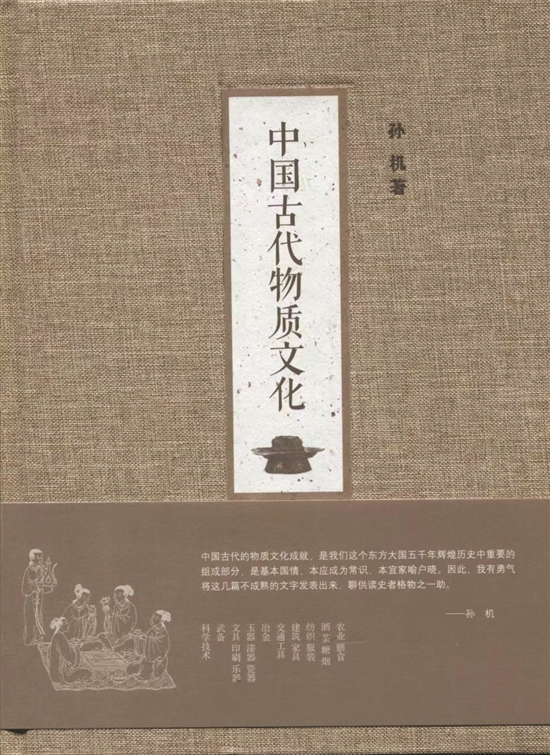

□宋彦 让现代人看到古人的智慧 1950年代初,孙机开始和沈从文学习中国古代服饰史,从此进了考古学、文物学的门。他的一生都在和文物、古籍打交道,在断代研究、中国古代服装研究、文物鉴定等方面都作出了卓越贡献,著有《中国古代物质文化》《汉代物质文化资料图说》《中国古舆服论丛》《仰观集》等著作。 去年,在孙机93岁高龄时,一段采访视频让他登上了热搜。“做研究不是为了挣钱,就是为了做这门学问”,孙机面对镜头,话语掷地有声。他一生爱“较真”,曾多次为国宝正名,深入研究中国文物和文化,厘清了很多被误解、讹传的古代文化常识。 “在古代,做一个中国人要比做一个外国人舒服得多。”记得当年采访孙老时,聊起中国古代的物质文化,已过耄耋之年的他总有说不完的话。 作为国内极有影响的文物专家、考古学家,孙机把“认识过去不认识的东西”视作自己的使命。在多数人都把学习西方技术、文化和生活方式视为时尚时,孙机转过头,把古人的生活和生产作为研究对象,辨认残缺的古物,从支离破碎的“老东西”中窥探古人的生活方式。 从20世纪50年代开始,孙机就跟随沈从文学习中国古代服饰史。当时,他是北京市总工会宣传部的技术工人,沈先生的办公室就在他的隔壁,近水楼台,沈从文成了孙机走进考古领域的引路人。 被名师带入门后,孙机又考进了北京大学考古系。在学校,他每天都泡在图书馆里和书中的“老东西”打交道,渐渐摸索出一套用文献与实物对照,再互相印证的研究方法。 “除了众所周知的四大发明,中国古代有好多比西方先进的发明,比如马镫、船舵、纺车、织布机……例子太多了,不胜枚举。在历史上我们固然也学西方的东西,比如马蹄铁等,但总的来说,在生活方面,中国比西方先进,这是我们的优势项目。” 让中国人看到自己的文化魅力,看到古代中国领先于世界的成就,这或许是孙机写就《中国古代物质文化》一书的原因。 在孙机心中,辨认出一尊茶神陆羽像不值得骄傲,从这尊小小的神像中看到的古人与茶的关系才更值得玩味。从农业膳食、纺织服饰到建筑家具,再到流传至今却鲜有人关注的古代科学技术,孙机要掸去蒙在古物上的泥土和尘埃,让现代人从这些遗物中看到古人的智慧和生活哲学。 古代的“中国制造”不只是筷子 在《中国古代物质文化》对物质的梳理中,以汉朝最为详尽。孙机对汉代的物质文化最在行,过去的二三十年,他几乎阅读了汉代的所有文献资料,看遍了出土文物,从耕作工具到宫廷贵器,从一盏茶杯背后的文化生活,到一只酒杯所透露的等级差异。 孙机正是从这些细微之处着手,从一个朝代的物质生活中看到了人与物彼此依赖又互相成就的密切关系。 在《中国古代物质文化》中,很多常识性的错误被孙机纠正。比如,“床前明月光”里的床并非睡床,也不是被广为认可的胡床,而是一种坐具,类似沙发,常被安置在厅堂的两根檐柱之间。 “他看到的是床前即堂前地面上的月光。”孙机说,现代人对古代物质生活没有最基本的认知,很多古诗词中的意象是被曲解的。 物质与文化总是相伴而生,这甚至是个先有鸡还是先有蛋的问题,史学家和考古学家也没法完全说清。就像“床前明月光”中的“床”,它在中古时还是贴地的坐具,“跪坐”是礼仪与高贵的象征。 随着床腿的增高,中国人的起居方式开始发生重大变化。垂足坐也随着佛教的传入开始盛行,于是有了今天的椅子和沙发。 中国人的饮食文化同样博大精深。精于油炸煎炒让我们拿起了筷子,当时,西方宫廷还在用手抓食食物。 孙机算了笔账:“现在拿筷子吃饭的,除了中、日、韩、朝、越、新加坡的十六亿人外,还有海外华人五千万人,以及十六万家中餐馆;加在一起,每天在餐桌上大约会举起十七亿双筷子。中国筷子的影响面之大可以想象。” 孙机在书中提及,“中国制造”闻名于世的不只是筷子。西方的冶金工业比中国晚一千多年。中国人三四千年前就学会用大豆制作酱油,欧美人却在1873年之后才吃上大豆这种粮食。当古罗马人还把缰绳拴在马脖子上时,中国人早已掌握驾驭马车的技巧——与其让马窒息而亡,不如靠大腿和前胸出力。 古代中国是尚礼的社会,很多物质为“礼”而生。因此有了精致的祭祀酒杯,有了礼乐,有了繁复的穿戴礼仪。受“礼”的约束,中国人不喜欢西班牙式血腥的斗牛,不像古罗马人热衷于在角斗场疯狂。古代中国人的业余喜好是温和而精致的。他们喜好斗茶,因而创造了花样繁多的泡茶方式和茶壶茶杯。 “古代中国的物质发展是独立的,也是先进于世界的。几千年里,中国的社会是稳定的,朝代的更迭没有断了文化和生产。”孙机说,即便是唐朝300年,外来使节不断,老百姓的生活也很少受到外来文化的影响。 他认为,从古至今,为活得更好而创造,是不变的发展动力。只是,古代中国人更幸运,他们拥有一片富饶的土地,一段稳定又足够漫长的历史,物质在时光中发酵,造就了不朽的中国古代物质文化。