|

|

|

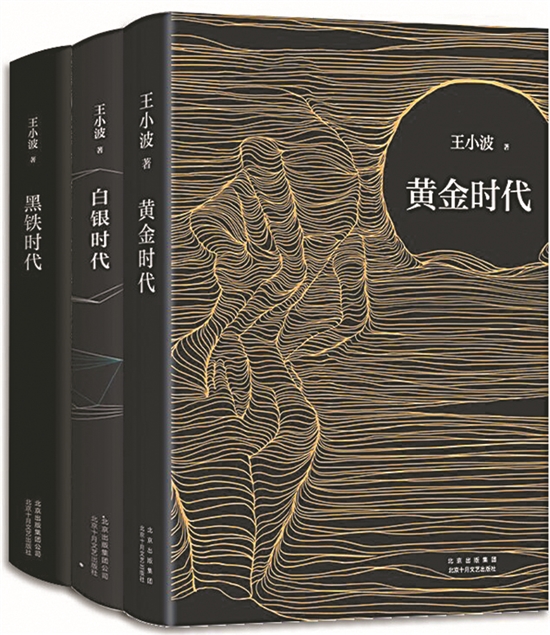

□吴义勤 作家王小波在《革命时期的爱情》里写到一个趴在树上观看武斗的少年王二,这个树上的“坏孩子”,在他的其他作品中又化身为“绿毛水怪”的苦命情人、云南热风雾瘴里的狂野少年、黎明荒岛呐喊求生的巨人、隋末洛阳城的数学流氓、唐朝凤凰寨的裸体节度使薛嵩……从而形成了新时期文学中一个独特的人物形象谱系——我们甚至可以说,这些“坏孩子”,是独立于新时期文学审美规范之外的另一种可能性。然而,“坏孩子”藏身浓密的树叶间,观察人世百态,将沉重的反思化为轻逸的狂想,也留下了很多神秘之处。 如今,这个“羞涩邋遢”的“坏孩子”,已经离开人间二十多年了,而有关他的争议和误读却从没有停止过。王小波仿佛成了“无边的王小波”:既被崇拜着,又被消费着;既被垄断着,也被娱乐着;既被神化着,又被曲解着。如何“把王小波还给王小波”已经成了一个颇为复杂的命题。 房伟的《王小波传》,给我们提供了理解王小波的一条不同路径。这本传记通过大量采访、回忆、论述等资料,加上作者的独特心得,描述了当代最有争议性、最富才情的作家王小波的一生。该书有文化传记的宏观视野,以饱满的激情、丰富的资料和别致的视角,全面展示了王小波的生命细节、文学特异性、精神成长历程,以及他与中国当代文化史的隐秘联系。作者以极具眼光的“叙事角度”,呈现了王小波“特立独行”的养成史。 作为一名“50后”作家,王小波是不同于王朔、姜文的另一种“大院子弟”。在他成长的“知识分子大院”中,苏俄文化的影响很小,而欧美经典文学,特别是马克·吐温这类讽刺文学的影响却很大。经历过“文革”、知青生活的磨砺,王小波在留学美国后,其思想方才在文学创作中成形。在当下的王小波形象建构中,他被刻意打造为一个“文坛异端”的神话:他穷困潦倒,文学成就得不到承认,被文坛排斥;他是天生神童,是受难的“曹雪芹”或“卡夫卡”。然而,通过大量资料考证,作者在这本传记中告诉我们:王小波在《黄金时代》获奖前,并未打算成为职业作家;他辞职的动机也很复杂,后来虽无固定收入,但也并非穷困潦倒;王小波甚至一度想涉足出版、电视剧编剧,甚至软件设计等行业;王小波进入文学体制的努力以及他与文坛的恩怨也不是一句话能说清的,这里既有文坛对他的冷漠,也有文坛精英对他的帮助。 从文学史的角度对王小波进行重新梳理和定位,也是这本传记的野心所在。早在王小波刚崭露头角的时候,他就有“文坛外高手”的称号,去世后,又有诸如“浪漫骑士”等定位。然而,盲目贬低或抬高王小波都不合适。房伟在传记中为我们“重建”的王小波,是一个既与“新启蒙”有联系,又与之有区别的形象。正如凌宇的《沈从文传》,以“迟来的追认”改变了沈从文在现代文学史上的地位,我们也期待着王小波的传记通过对他作品的重读、对其个人生活与当代历史语境隐秘关系的考察,揭示其作为优秀作家的特异性。 讲到传记,还要说说当代文学经典化问题。近些年来,我一直在思考当代文学的文学史建构与经典化问题。中国人的传统文学观念总有“今不如昔”的复古倾向,似乎“老”的东西就一定经典。与此相对立,则是“五四”以来的进化论思想,新的一定比旧的强。历史早已证明,这两种观点都有各自的偏颇之处,当代文学的症候性问题之一就在于,诸多批评家整日忙碌于“追新逐后”“代际划分”“思潮命名”,在喧嚣与热闹之中,既有充满真知灼见的好作品,也留下了大量意气之争与浮泛之作。 其实,文学的经典性,是由文学现场批评、文学史建构、文学理论归纳等几个方面组成的。近些年来,很多学者已开始努力,如当代文学编年史的编写、当代文学资料汇编等资料建设都十分有益。但作为经典化的重要一环,当代作家传记的写作,却显得不足。 因此,房伟的《王小波传》写作是值得肯定的,他在资料搜集上下了不少功夫,他并非止于揭秘式的描述,而是如抽丝般地梳理出王小波小说美学中的经验来源和知识来源。他对王小波的精神世界,对王小波在当代文化中的位置、象征意义及其美学风格,都有极具创见性的理解。当然,这本传记也还有不少有待加强的地方,但一个“70后”青年批评家对其精神资源的隆重致敬,仍是可贵而真诚的。