|

|

|

|

|

|

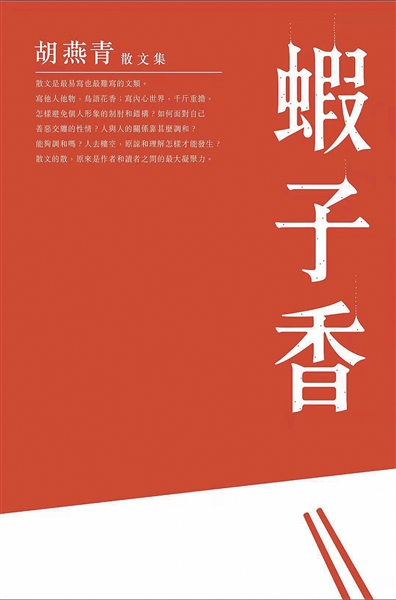

□李浩荣 李浩荣:您的散文对香港各阶层均有深刻的观察,但综观全貌,写得最多的还是“草根阶层”,能谈谈不同阶层给您的写作所带来的灵感吗? 胡燕青:家父来港后一直当小贩,他原是设计师,妈妈是中文老师,我外太公宋季辑乃《共和报》创办人,所以我小时候家里虽穷,却从不缺书画。少年时代,我在深水埗长大,中学和大学时的同学现在各有专长,有医生、教授、律师、工程师等,但他们跟我一样,多是草根出身。好玩的是,一部分会愈来愈喜欢表现自己是有品位的中产,而另一些则明白钱财地位的虚幻。退休后,我的知心好友相聚,玩的都是大众娱乐,例如去钓鱼,到山上走走,到街巷拍照……平民得很。我很喜欢美孚新邨,我目前居住的小区,介乎中产与基层,且渐渐滑向草根,因此面貌丰富立体。这种生活,给我的写作视野加添了很多细节。我最奢侈的消费,就是买一等一的水彩画纸给爸爸,没有想到家父直到离世都舍不得用,收在床褥底,如今都发霉了。现在我爱四处观察美孚的商店和人物,偷偷“摸清”其底细,例如观察每一家店子主人的性情,这很有趣。 李浩荣:您提出一种散文的二分观念——“埋身”与“离身”,当中有没有层次高下的分别?这种观念能否套用于其他的文类呢? 胡燕青:“埋身”与“离身”并没有高下之分,也不是非黑即白的二分法,而是光谱式的,两类我都喜欢。我写《大学生活,苦不堪言?》是“离身散文”,因为自己已不再身陷其苦。在专栏发表意见,阐明一种观念,皆属此类。爸爸过世那一段日子,我感情难以抽离,只能写些悼念的文字,《大愚拙——献给说“阿门”的父亲》、《色彩的暗号——读父亲胡少鸣的画》、《纷纷开且落》,一共三篇。听专家说,人悲伤时,应该多晒太阳和多做运动,所以我便和弟弟到山上远足。山路上,我看见那些花花草草,不禁想起父亲画中的草木,由是写下《纷纷开且落》,此时的文字亦不得不“埋身”了。“埋身”与“离身”之论,套入于新诗也许可以,小说则好像不太合适。 李浩荣:您近期的散文,无论修辞或形式上,均变得清淡,例如《大学生活,苦不堪言?》一文,更是以点列形式书写,可谓尽洗铅华,能否谈谈这转变过程的思考? 胡燕青:清淡,那大概只是相对于我早期的作品吧?《大学生活,苦不堪言?》算不算文学散文,我也不太清楚。我只是看见学生读书读得很辛苦,所以写了。每个学期,大学生均要修读六至七个科目,而功课都堆在学期末缴交。我见许多学生受“死线”逼迫,而家长老师又只懂得怪责年轻人没有时间观念,便尝试帮助学生学习时间管理,计划好每一个学期的“行程”,只此而已。中学时,老师会督促学生交功课,但大学不一样了,老师不会监督着学生。《大学生活,苦不堪言?》我既写给大学生看,也写给家长读,让他们更好地了解子女的大学生活。 初学写作,我羡慕余光中先生的笔法;他描写精彩,用喻精湛。现在写作,我同样注重描写,但那种描写稍微偏向叙事。年轻人写作,生怕别人看不出他的功力,会尽力在作品里表演花式。成熟的作家,随着年龄与信心的增强,笔调会渐渐放松,那是一种释放,读者喜欢与否,他已不太理会了。年纪大了,我很怕读到那些做作的文字,更怕那些“故意扮不做作”的。 胡燕青,祖籍广东中山,上世纪五十年代生于广州,八岁往港定居。毕业于香港大学文学院,主修中文和比较文学。曾任浸会大学语文中心副教授,设计并教授语文及创作科目。2014年退休,目前为翻译编辑及香港浸会大学语文中心荣誉作家。中学时代开始写作,作品包括新诗、散文、小说、少年儿童文学及阅读随笔,后亦从事翻译工作。作品包括《折页》《木芙蓉》等诗集,《好心人》《过程》等小说集,《一米四八》《野地果》等中篇少年小说,《虾子香》《帐幕于人间》等散文集。