|

|

|

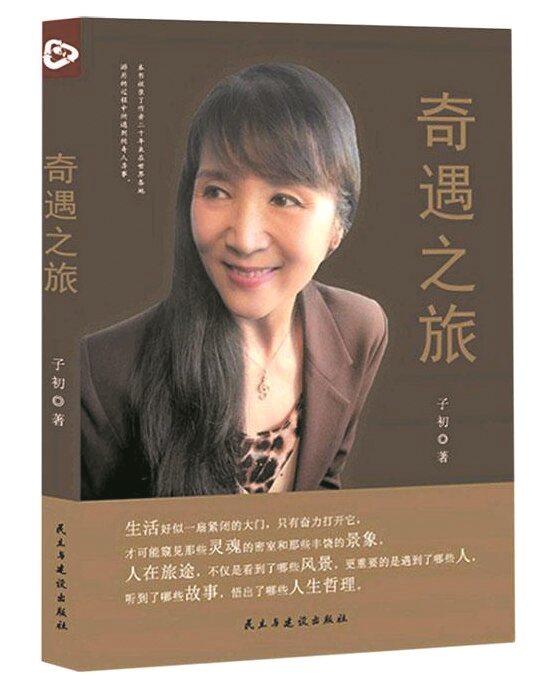

□陆卓宁 子初说:“生活好似一扇紧闭的大门,只有奋力挤进去,才可能窥见那些灵魂的密室和那些丰饶的景象。人在旅途,看的不仅是风景,更重要的是遇到了哪些人,听到了哪些故事,悟出了哪些人生哲理。”在她的《奇遇之旅》一书里,奇遇是实实在在的;只是,这些“奇遇经验”如何能够渗入到自我的人生中,从而丰富自我、完善自我,才更是她所属意的。 令人称“奇”的是,在20世纪末那个通信不如今天发达、交流不如今天便捷、网络不如今天普及,甚至签证难办、人们囊中羞涩的年代,小女子子初就已经独自一人出门远行,恣意洒脱地游历于世界的东西南北中。她当然也精心盘算身上的盘缠,也警惕遇人不淑,也防备不可预测的危险,当然也会产生孤独感,但这一切最终还是被她因对这个纷繁而又未知的世界充满好奇、充满求真的渴望而弃之不顾。于是,她可以为省下一点出租车费用,在危机四伏的夜间独自一人从郊外的观光点步行回到城里的饭店,一路上“我浑身的神经绷得紧紧的,汗毛竖立,仿佛脑袋后面也生出眼睛,眼观六路,耳听八方,感觉自己就像一只原野里的野兔一样警觉,稍有动静就会拔腿开跑……” 她的行程也可以常常节外生枝。譬如只因在游至埃及时读到余秋雨《千年一叹》中提到卢克索和阿斯旺这两个小城分布着埃及最大最重要的神庙,便冒着赶不上飞机、找不着夜宿饭店的风险,要去赴一场突发奇想的诱人的神庙之约。她说:“此时我的心里像有一团火在燃烧,说干什么就得马上行动,不容拖泥带水、瞻前顾后……”“别人或许觉得这样是吃苦受累,可我自己却浑然不觉,乐在其中,每日心情无比畅快和快乐”。 世界之大,何处可以令人情有独钟?这或许是很可以看出一个人的品性和情怀的。子初“奇遇之旅”的游踪,极少是缤纷繁华的现代都市,更鲜见五光十色的人造胜景。身临那一处处、一座座鬼斧神工、让现代人不可思议的世界文化历史遗址,她也激动,也陶醉,当然也没忘了立此存照,发一番思古之幽情。然而,这并不是她来到这里的全部。子初是怀揣着成长岁月的时光梦想,怀揣着对希冀的热切而来的。在《埃及奇遇》篇,她说,“我一直感到,仿佛有一条神秘的纽带将我和埃及连在一起。我始终都知道,终有一天我会踏上埃及的土地……”;在《俄罗斯——美丽的国度》篇,她说,“俄罗斯的文学和艺术对我的青春成长和世界观的形成,有着至关重要的影响……对于诞生了这些文学艺术巨匠的俄罗斯,自然地就在我心中滋生了一种向往,随着岁月和时间的推演,这种向往也慢慢在心中发酵,变成一种情结”。就这样,子初走进了它们的前世今生,也走进了自我生命的内心深处。 别有意味的是,走着走着,子初的身份也多重起来:北京人—中国人—海外华人,进而还嫁作了“洋人妇”,这完全属于作者个人经验的“奇遇”,随之带来了《奇遇之旅》的多重视域。