|

|

|

|

|

|

|

|

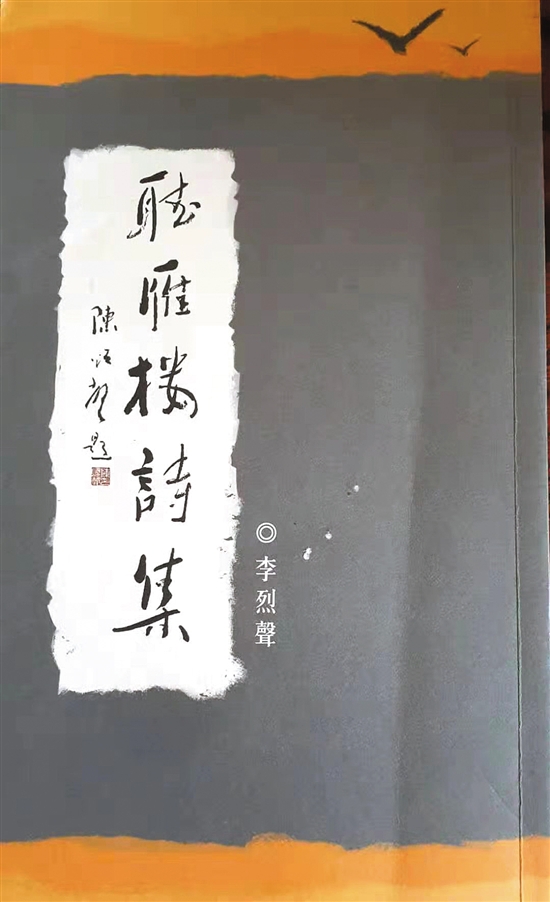

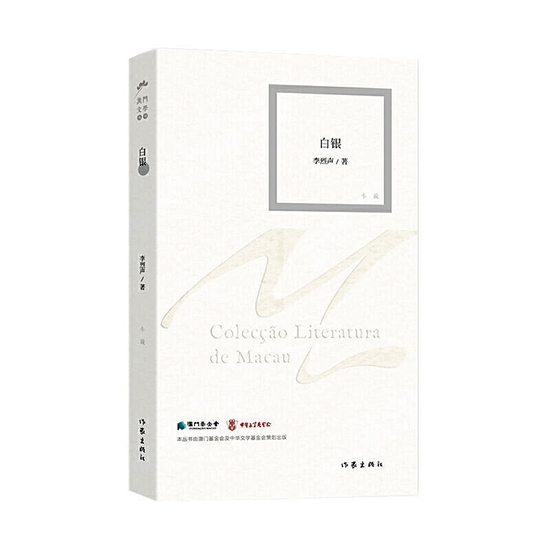

李烈声 一名瑞鹏,澳门人,资深写作人,曾任多家报刊编辑,创作诗词、小说、散文,曾多次获奖。现为《澳门日报》专栏作家。出版有:《冷月无声》、《回首风尘》、《听雁楼诗集》、《白银》(短篇小说)等。 |

从千里达到澳门、新会、广州 蔡佩玲:您在什么时候开始对诗词产生兴趣? 李烈声:祖父是读书人,考中秀才,再考到举人,家中都是他遗留下来的旧书。虽然我在千里达出生,由于家父重视教育,于是在我还在襁褓时,便托人把我带回中国生活,接受传统的中文教育。小时候的我就喜欢翻祖父的旧书,尤其喜欢看诗词、笔记和掌故类书籍,从此,对诗词产生兴趣,加上在抗战时期,就读澳门致用小学,有一位老教师教我们平仄,打好了学习格律诗写作的基础。而香港失陷,澳门又缺粮,一家人返回新会生活和上学,课余入读专门教国学的私塾,由于塾师林殷浦先生认为我的资质适合学习诗词,于是,专门教导诗词,并收我为关门弟子。 蔡佩玲:什么机缘下,在报馆工作? 李烈声:在新会上学时,任教国学的老师,同时是江门一间报馆的主笔,抗战胜利之后,他成为两间报馆的主笔。由于需要有人协助,他发觉我有写作能力,于是把我拉入报馆成为助理主笔。如主笔忙不过来,便将所有数据交由助理主笔处理,经过锻炼和学习,便可以由我写社论了。当时,是允许我随时上班的,学校举办考试时,才回校应考。由于我喜欢文艺,亦喜欢从事新闻事业,于是决心往广州去,因为我觉得广州的报业更值得我去学习,当时广州最出名、销路最大的《越华报》正招考助理编辑,在通过报馆的考试后,我加入《越华报》,正式投身新闻事业了。 对于我来说,报馆是一个万花筒,可以听到很多不同意见,可以见到很多不同人物,听到很多不同的故事,对我来说是一个财富,到现在还可以不断地写。我并没有后悔成为报人,我觉得做报人是一件很愉快的事情,从事报业是十分有趣的工作,所以直到现在,还是离不开报馆,或者这就是所谓宿命。 反映时代是文人的责任 蔡佩玲:如何在文艺创作上,寻找素材? 李烈声:小说创作是我喜欢的写作类型,故事内容都是耳闻目睹,在报馆工作时,报馆的消息最灵通,同事会一五一十向你转述。抗战时,在乡下祠堂曾听过不少有关游击队的故事,将它们收集起来,日后,便成为我的写作题材。抗战后广州粤剧非常蓬勃,农村时有神功戏上演,从前,戏班中人乘搭红船穿梭珠江三角洲往农村演神功戏,我认为参加红船可体验集体生活,而且时有听闻红船中人忆述戏班旧事,十分有趣,在乐师引领下,随船前往,尽量聆听、尽量学习。 蔡佩玲:对于文学,您有什么心得和看法? 李烈声:有些写作被称为通俗文学,并不被人重视,认为没有价值。有人将鸳鸯蝴蝶派的小说贬到一文不值,其实不一定正确。例如,从前有一些小说家只写声色犬马、饮饮食食、哥哥妹妹,细读之下,却不是每一篇小说皆如是,有些其实是社会缩影。张恨水就是其中之一,我非常佩服张恨水所写的故事,虽然写起来文艺不足,有点啰啰嗦嗦,不过他所写的内容从来不会离题万丈,而是活生生地将社会实况揭露出来。譬如他写的《落霞孤鹜》,展示当年北京贫苦人家的生活,譬如他写的《满江红》,描写新派画家和作家的生活,而且他写的人物,他们的谈吐用字完全配合当中的人物性格和时代背景,并不会像现在的所谓作家就算描写一个小贩也加上文艺腔,读起来非驴非马。我感到十分奇怪,有人写广州陈塘妓寨的故事,有人写香港石塘咀的故事,何以没有人写澳门福隆新街的故事,我不知道这是文化人的失败还是社会不容许,我在《澳门日报》写专栏时,会尽量多写这些故事,我认为反映某个时代的情况是文人的责任,不能规避,不需理会人家的看法,而且不应由现代人来批评,而是由后来的人来批评。我认为写小说不能够脱离现实的社会背景,就算是写“怪论”,也是很好的写作类型,“怪论”不单只发表个人看法,而且娱乐性丰富,读者有如观赏卡通片,不失为反映社会每一个阶层人物看法的方法,这方面应要多作研究。 文学没有所谓高尚,没有所谓通俗,只要能反映某一个阶层、某一个时代的人,已经是成功的文学。而且文学应该走向平民,一定要平民化,文学成就属于全世界,不能局限某一方面。